“三轉(zhuǎn)一響”的年代已遠(yuǎn)去,最近一次聽到它的名字,還是在微博的段子里——每一個愛抖腿的人,心里都有一臺縫紉機(jī)。

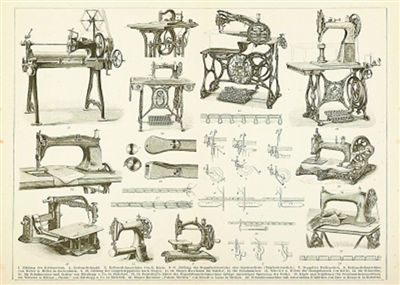

1 從手工到機(jī)械縫紉

衣服的剪裁���、縫合、補(bǔ)綴統(tǒng)稱為縫紉�����。考古發(fā)現(xiàn)�,1萬8千年前的舊石器時代,山頂洞人已經(jīng)開始使用骨針縫綴獸皮����?����!翱p紉”一詞很早就出現(xiàn)在古漢語中���,東漢史學(xué)家班固、陳宗等所著的《東觀漢記·和熹鄧皇后傳》中記載:“后重違母意����,晝則縫紉,夜私買脂燭��,讀經(jīng)傳�,宗族外內(nèi)皆號曰諸生���。”宋代文人歐陽修在《南陽縣君謝氏墓志銘》一文中寫道:“其衣無故新���,而浣濯縫紉,必潔以完����?!边t至明清時期�,男子擇偶標(biāo)準(zhǔn)���,常常從“德言容工”四個方面來衡量�����,其中的“工”即為女紅活計����,縫紉便為女紅中的一種����。

縫紉雖然中國古已有之���,但縫紉機(jī)的出現(xiàn)卻是在西方工業(yè)革命時期�。18世紀(jì)60年代��,織布工哈格里夫斯發(fā)明了手搖紡紗機(jī)“珍妮機(jī)”�?����!罢淠輽C(jī)”一次可以紡出許多根棉線�����,極大地提高了紡紗效率����,對棉紡織業(yè)有深遠(yuǎn)的影響����,標(biāo)志著工業(yè)革命的開始���。

隨著紡織業(yè)的突飛猛進(jìn),傳統(tǒng)的手工剪裁��、縫合����、補(bǔ)綴技術(shù)難以滿足工業(yè)化批量生產(chǎn)的需求�����,襯衫廠的女工們只能夜以繼日的加班勞作���,工人們的工作環(huán)境極其艱辛����。

觀察今天的家用縫紉機(jī)�,結(jié)構(gòu)十分簡單,一般由機(jī)頭��、機(jī)座�����、傳動和附件四部分組成。常用的縫紉機(jī)工作原理簡單易懂����,針穿過織物拉出一個線圈���,繞線器在針拉出前抓住線圈,繞線器與針同步運(yùn)動�。當(dāng)針再次穿過織物時,新線圈將直接穿過前一個線圈的中間�,繞線器會再次抓住線�����,圍繞下一個線圈做線圈�。每個線圈都會把下一個線圈固定到位��,形成一個結(jié)套���,周而復(fù)始�����。

雖說如今看機(jī)械縫紉的構(gòu)造和工作原理并不復(fù)雜�����,但縫紉機(jī)從無到有,歷經(jīng)數(shù)代人的磨礪與淬煉。

1755年德國工匠查爾斯·維森塔爾在英國取得了與機(jī)械縫紉相關(guān)的第一個專利——一項針對機(jī)器設(shè)計的針頭專利,然而該專利并沒有描述機(jī)器的其余部分���,也沒有大批量商業(yè)化推廣�。

英國櫥柜制造商托馬斯·山特在1790年獲得了第一個完整的縫紉機(jī)專利�,首先發(fā)明了世界上第一臺先打洞�、后穿線、縫制皮鞋用的單線鏈?zhǔn)骄€跡手搖縫紉機(jī)����。后來有工匠按照托馬斯·山特的專利復(fù)制出這臺機(jī)器��,曾在1878年巴黎萬國博覽會展示過��。一連串的專利申請����,預(yù)示著縫紉機(jī)發(fā)明的黃金時代的到來。1804年����,托馬斯·斯通和詹姆斯·亨德森在法國獲得“模仿手縫的機(jī)器”專利。同年��,斯科特·約翰·鄧肯獲得“多針刺繡機(jī)”專利�����。1810年����,德國人克雷姆斯發(fā)明了一種用于縫制帽子的自動機(jī)器���。1818年����,約翰·道奇和約翰·諾爾斯制造出第一臺美國縫紉機(jī)雛形�。遺憾的是����,上述列舉的這些發(fā)明都以失敗告終�����,眾多專利沒有投入工業(yè)生產(chǎn)����,很快就被公眾所遺忘����。

2 曾是“改變?nèi)祟惿畹乃拇蟀l(fā)明”之一

正如俾斯麥常說的,對于不屈不撓的人來說���,沒有失敗這回事兒。

人類很快迎來了縫紉機(jī)械制造的春天���。1841年��,法國裁縫蒂莫尼耶制造了機(jī)針帶鉤子的鏈?zhǔn)骄€跡縫紉機(jī)�,這是第一臺可用于實際使用的縫紉機(jī)械���,使用與刺繡相同的鏈?zhǔn)骄€跡。蒂莫尼耶同幾位合伙人用80臺縫紉機(jī)開辦了世界上第一家機(jī)械化生產(chǎn)的服裝廠,主要生產(chǎn)軍服����。

1845年�,美國發(fā)明家伊萊亞斯·豪獨立完成了縫紉機(jī)的發(fā)明,他的發(fā)明的獨特之處在于����,使用兩根線借助于梭子和靠近針眼的彎針來形成針腳�����,這樣縫制出的毛料衣服做工結(jié)實耐用,甚至比布匹還要經(jīng)久耐用��。

1850年�,美國機(jī)械工人列察克·梅里特·勝家發(fā)明了鎖式線跡縫紉機(jī),這是第一臺商業(yè)上成功的機(jī)器�,勝家由此成立了自己的公司����。勝家公司的機(jī)器使用了與伊萊亞斯·豪獲得的專利相同的平縫機(jī),為此����,二者還打了一場為期四年轟動一時的專利權(quán)訴訟官司��,最終伊萊亞斯勝訴����,法院判決勝家公司支付對方高額的專利使用費(fèi)�。

勝家公司是美國最早開始批量生產(chǎn)縫紉機(jī)的公司��,并成功研發(fā)出風(fēng)靡全球的腳踏式縫紉機(jī),當(dāng)時縫紉機(jī)的產(chǎn)量僅次于鐘表����,英國科技史專家李約瑟稱贊其為“改變?nèi)祟惿畹乃拇蟀l(fā)明”之一����。

在愛迪生發(fā)明了電動機(jī)后��,勝家公司又推出了電力驅(qū)動的縫紉機(jī)���,改變了手搖和腳踏縫紉機(jī)的傳統(tǒng)動力來源����,開創(chuàng)了縫紉機(jī)械工業(yè)的新紀(jì)元。

伊萊亞斯雖然贏了訴訟�����,但勝家公司憑借著自身的不斷創(chuàng)新����,成為了有史以來最成功的縫紉機(jī)械制造跨國公司����。勝家公司的成功�����,首先依賴于其在機(jī)械制造上的技術(shù)革新���,其次受益于首創(chuàng)的“特許經(jīng)營”分銷網(wǎng)絡(luò)銷售模式�,最終得益于其創(chuàng)造的一種消費(fèi)支付新模式——分期付款�。

勝家公司壟斷了世界縫紉機(jī)制造����,但并沒有壟斷縫紉機(jī)械的技術(shù)進(jìn)步��。1940年���,瑞士愛爾娜公司發(fā)明了采用筒式底版鋁合金鑄機(jī)殼�����、內(nèi)裝電動機(jī)的便攜式家用縫紉機(jī)��。二次世界大戰(zhàn)后,德國�����、意大利以及日本縫紉機(jī)工業(yè)發(fā)展很快�,歐洲各國除少數(shù)生產(chǎn)高檔家用縫紉機(jī)的公司以外�����,大多數(shù)企業(yè)開始生產(chǎn)工業(yè)縫紉機(jī),并以此為跳板開始跨界轉(zhuǎn)型��。例如德國歐寶汽車�,1862年成立時便是一家縫紉機(jī)生產(chǎn)商����,30年后轉(zhuǎn)型進(jìn)入汽車制造領(lǐng)域����。20世紀(jì)50年代,日本縫紉機(jī)企業(yè)在政府的資助下�,開始生產(chǎn)廉價的縫紉機(jī)���,家用多功能縫紉機(jī)進(jìn)一步發(fā)展,并銷往美國及世界各地�。這個時期由“安井縫紉機(jī)商會”成立的日本出口企業(yè)“兄弟國際株式會社”發(fā)展迅速��,在美國、歐洲���、韓國設(shè)立多家銷售服務(wù)部。20世紀(jì)70年代初期�,先進(jìn)工業(yè)國家的家用縫紉機(jī)市場日趨飽和�,日本企業(yè)在勞動力成本不斷提高的情況下��,也不得不轉(zhuǎn)向生產(chǎn)工業(yè)縫紉機(jī)��。韓國抓住家用縫紉機(jī)銷售機(jī)遇,生產(chǎn)中�、低檔縫紉機(jī)并投入國際市場,使得縫紉機(jī)械制造工業(yè)崛起�����。

3 “中國制造”從零到世界第一

從260多年縫紉機(jī)發(fā)展歷程可以看出,縫紉機(jī)制造水平與國家工業(yè)水平息息相關(guān)���。2018年中國縫制機(jī)械行業(yè)規(guī)模和產(chǎn)值都位列全球第一��,年產(chǎn)各類縫制機(jī)械設(shè)備超過1300萬臺套�����,產(chǎn)品出口到全球170多個國家和地區(qū)�����。

英文“Sewing Machine”����,在中國最早的時候被譯為“鐵車”“洋機(jī)”“針車”�。1872年12月14日,上?�!渡陥蟆房橇艘粍t晉隆洋行《成衣機(jī)器出售》的商業(yè)廣告���,廣告中說:“新到外國縫紉機(jī)數(shù)輛�����,每輛洋價50兩����,欲購請來本行接洽?!边@則廣告是如今能找到的縫紉機(jī)最早進(jìn)入中國市場的資料,而廣告中晉隆洋行銷售的正是美國勝家公司的產(chǎn)品(當(dāng)時叫做辛格公司����,因英文字母“Singer”粵語發(fā)音近似“勝家”,后在中國市場改名為勝家公司)�,每臺機(jī)器要價50兩白銀,遠(yuǎn)超普通家庭承受范圍�����。

上海是我國縫紉機(jī)工業(yè)的發(fā)源地����,見證了民族品牌的崛起。以家喻戶曉的“蝴蝶牌”縫紉機(jī)為例����。1919年民族資本家沈玉山等三人在上海鄭家木橋開設(shè)“協(xié)昌鐵車鋪”,主要從事進(jìn)口縫紉機(jī)的買賣和修理業(yè)務(wù)����。上海協(xié)昌縫紉機(jī)廠生產(chǎn)了我國第一臺工業(yè)用縫紉機(jī),并于1940年推出我國第一臺1580型家用縫紉機(jī)��,名為“金獅牌”�。后來沈玉山取“打遍天下無敵手”之意,將商標(biāo)“金獅牌”更改為“無敵牌”�。1949年以前,我國縫紉機(jī)產(chǎn)量很低�����,年產(chǎn)量不足4000臺��,當(dāng)時的縫制設(shè)備市場主要由美國勝家公司壟斷�。新中國成立之后,縫紉機(jī)制造業(yè)推行公私合營���,規(guī)范生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)�����,該行業(yè)逐漸壯大���。上世紀(jì)50年代末期�,“三轉(zhuǎn)一響”開始出現(xiàn)在人們的生活中?�!叭D(zhuǎn)一響”又名四大件�,指的是當(dāng)時國家有能力出產(chǎn)�,而各個家庭希望擁有的四件家庭物品,包括收音機(jī)、自行車���、手表及縫紉機(jī)���,生動反映出那個時代中國的經(jīng)濟(jì)狀況和人民的生活水準(zhǔn)�����。

縫紉機(jī)在市場上曾是緊俏貨�����,需要消費(fèi)者憑票購買��,至今,那些泛黃的“縫紉機(jī)購買券”“工業(yè)購貨券”仍然收存于一些收藏愛好者的小冊子里����。1966年,為了讓內(nèi)外貿(mào)中英文商標(biāo)名稱統(tǒng)一�,“無敵牌”再度更名,取名“蝴蝶牌”��,英文商標(biāo)為“Butterfly”���,“蝴蝶牌”縫紉機(jī)廠一直延續(xù)至今���。至1982年����,我國縫紉機(jī)的年產(chǎn)量達(dá)到1286萬臺,居世界第一位����。到21世紀(jì)初���,全球已有70%以上的縫紉機(jī)產(chǎn)自中國��。